2004年ごろ、同名の小説を書いた。約五百枚の大作(笑)。読みかえすとしょうもない内容だったので、なかったことにしたい。その後、『歌の塔』という小説の第一部の副題にもつけた。ぼくはなんとかして『アンダーカレント』をものにしたかった。が、ついに叶わなかった。しかし、そのころ文章を書く上においての推進力となったことは確かだ。CDは数えきれないくらい聴きこんでいる。だのに不思議だ、楽曲を細部まで覚えきっていない。何度聴いても「あれっ、こんなフレーズあったっけ?」と首を傾げてしまう。新たな発見があるというよりも、このふたりのインタープレイ/音と音のやりとりは、なんとも捉えどころがないのだ。選ぶ音こそシンプルだけど、常人には考えられない領域で縺れあい、交歓しあっている。

豊田徹也氏の作品にも同じことがいえる。何度読んでも覚えられない。なのに記憶の底にしっかりと繋ぎとめられている。読むたびに、あーそうだったと膝をたたくはめになる。次の角を曲がれば何に出くわすかわからない、そんな不安定な心境に陥る。つまり作品から受ける印象がレコードと同質のものなのだ。

ぼくは感心すると同時に、少しばかり妬ける。ちぇっオレがやりたかったことを先に形にしてやがってと。それはたまさか書店で発見したときからずっと抱いていた負の感情だ。なにしろ本作の単行本化は2005年。遡って『アフタヌーン』誌上に連載されていた時期は2004年。ぼくが『アンダーカレント』に呻吟している最中に、この作品は世に出た。タイトルをみて、ぼくは唸った、半端な作品だったら承知しねえぞ、と。

さいわい半端ではなかった。

『アンダーカレント』は、その名を名乗るにふさわしい優れた作品だった。

読み進みながら、これは映画のようだなと思った。じっさい構成がしっかりしているし、個性的なキャラクターも登場するから、映画化しやすいだろう。そしてこうも思った、小説みたいだなと。小説のような折り目正しいせりふが、あちこちに散りばめられている。腕のいいライターなら原作を元に小説化することが容易だろう。つまり、それほど「練れた」作品なのである。他の表現ジャンルに代入可能な「拵え」がある。

けれども、映画や小説にしてしまったら、このマンガの醸しだしている不可思議な魅力は半減してしまうだろう。ありきたりで、陳腐なものに堕してしまうかもしれない。マンガであるからこそ息が詰まるほど緊張させられるし、にへら~と脱力して笑える。その緊張と緩和は他のジャンルではけっして表現できまい。

谷口ジローと山本直樹を足して二で割ったような絵柄は、丁寧に描かれてはいるけれども、達者な線とは言いがたい。けれどもきまじめな線はちゃんと最後まで結ばれており、途中で放擲されていない。それは筋書きにも同じことがいえる。どのエピソードにも必然性があり、中途で霧散するようなしくじりもなく、読者を納得させる「結構」を用意している。そういった意味で完成度は高い。隙がないといってもいい。

だけどなんなんだ、この息苦しさは。読んでいるうちに脈拍があがってくるような緊迫感は。そして、作品全体を覆う薄もやのような不明瞭さは。未読のかたがたに、そのオプスキュアな感覚を伝えるのは難しい。任意のページを撮ってアップしてもよいのだが、それはなんとなくフェアじゃない気がする。ならばせりふを1ページぶん、まとめて抜書きしてみようか?

「あのね さっきからずっと お話聞いてて思ったんだけど。なんかこう 見えてこないんですよ。あなたのご主人 悟さんのパーソナリティみたいなものがさ。

人当たりがいい 面倒見がいい 責任感がある、そんなのは その人がその人たりえてるモノとは なんの関係もないですよ。

いやむしろ 自分が本来持っているモノを見せないための アリバイ作りでしかない。

話を聞いてる限り 僕には彼が 自分の本質を周囲に見せまいとする 隠蔽作業を続けていたという絵しか思いつかないな」(94ページ)

用意周到に組まれた文章は、マンガのせりふにしては生硬いくらいだ。けれども、このせりふに織りこまれた意味を読者はいやおうなく考えさせられる。その共同作業の困難さを作者は絵の構図や登場人物の表情で、巧みに補ってみせる。いや、せりふが頻発したあとは、その倍の枚数をつかってサイレントのコマを用意し、考えるためのゆとりを与えるのだ。

引用したせりふでおわかりのとおり、表面的には「夫に失踪された妻の語」である。失踪者を探すこと、その原因を探ること、けれども日常の些事から逃れられないこと、知り得たこと・知りようもないこと、相互理解の可能なこと・不可能なこと、それらが複雑な和声を奏でるような構造を、じつはぼくも企んでいた。ぼくが最初に書いた『アンダーカレント』は「失踪した少女を探す男の語」だったし、次に書いた『歌の塔』のテーマも「長いあいだ不在だった女性に邂逅するまでの道程」を描いたものだった。どうやら豊田徹也氏は、ぼくとほぼ同時期に、似たようなことを考えていたようだ。ただし一方は世に送り出し、一方は力およばず世に問えなかった。その差はなんだったのだろうかと、読むごとに思いめぐらす。

けっきょくは、突き詰めの差なんだろうな。ぼくはとてもじゃないけど作者のように突き詰めて考えきれなかった。『アンダーカレント』というキーワードに触発されたスタートラインこそ同じだったが、到達した地点の高みがあまりにも違う。ぼくが豊田氏の『アンダーカレント』に感じる得体の知れなさは、ひょっとしたらぼく自身が作りあげた、ああオレもこんな作品を書きたい、という憧れが生みだした幻影なのかもしれない。

本作のエピソードのひとつに、少年が下着を盗むという場面があって、それはさらりと、読者を傷つけないように配慮されたものだったけれども、多感な少年の小さな犯罪という挿話は、ぼくも『ペタンク』という小説に書いた(いずれその部分を当ブログにも掲載しようと思う)。そういった(些細な)葛藤を描くことで、作品はより本質へと導かれる。すべてのエピソードは同心円の渦に、ぐるぐると巻きこまれていく。作品は、それがマンガにせよ小説にせよ、うわべに流れる話の筋をたどればそれで済むものではない。表面に流れる筋書きとはまったくべつの、底にうごめくもうひとつの流れを、読者に感じとらせることが、表現者の腕の見せようなのである。

豊田徹也氏はそれを、絵でやってのける。かれの丁寧な筆致が、揺れたり滲んだりしたときに、見えざる底流が、一瞬かいまみえる。浴場をデッキブラシで磨く女性の動作が前半に示されるが、後半でデッキブラシを使っているのは、臨時で雇われた男性である。浴室の開かれた窓には月が浮かんでいる。タイルの目地を磨く男と女のかかとの相違を、月の満ち欠けを、作者は意図的に配置してみせる。

そういったことどもを読むたびに随所に発見するのが、ぼくの愉しみでもあり苦みでもある。ああこういうふうにして潜在意識に訴えかけるのか、底流を暗示するのにこのような工夫を施すのかと、読みながら悶えているのは自分だけではないような気もする。

ところで。絵画を鑑賞する際、あなたはどれくらい長く観ていられるだろう?

ぼくは5分間が限度だな。たとえば以前プラド美術館に行ったとき、ピカソの『ゲルニカ』やベラスケスの『ラス・メニーナス』を前にしても、5分かそこらしか観ることに集中できなかった。視覚に訴える表現は、他のどの表現ジャンルよりも有利に思えるけれども、時間の経過という点では、ずいぶん不利なのかもしれない。かりに絵を隅からすみまで穴の開くように睨んでみても、作者の意図が十全に伝わる保証はどこにもないのだ。ひとは往々にして、名画を鑑賞したという事実を納得の材料として消費してしまう。それはマンガもまた例外ではない。

以前に吉田秋生の『海街Diary’s 』についての記事を書いたときに、(視覚に訴える)マンガってズルいという感想を思わずもらしてしまったが、コマからコマへと目を走らせることでリズムを作り出すというマンガの技法は、ともすれば絵に注意を払わなくなるリスクをはらんでいる。マンガをスムーズに読ませるテクニックは少年誌に顕著だけれども、話の筋だけを読み飛ばされたら作者の真意はなかなか伝わらないものだ。となると、マンガの流動性は絵画よりも寧ろ音楽に近いものかもしれない。受け手は作り手ほどには細部に注意を払わないものだという一点において。

豊田徹也氏の『アンダーカレント』が、ぼくにもっとも訴える部分は、テンポのよいコマの流れと、その流れを堰きとめるような、せりふのないコマとの絶妙な間合い=コントラストである。それはまるで、ビル・エヴァンスのピアノタッチにも似た、読み手(聞き手)を思わず立ちどまらせる、係留の力学ともいうべき、ぎくしゃくした符点の置きかたである。

『アンダーカレント』の作品内で、直接的に音楽を使う場面は「カラオケ」のシーンだけだけれども、ぼくはたとえば小さな湖の畔で無言で向かい合う「かな」と「堀」の描写にこそ、水面から深くを静かに流れる「音楽」を感じる。

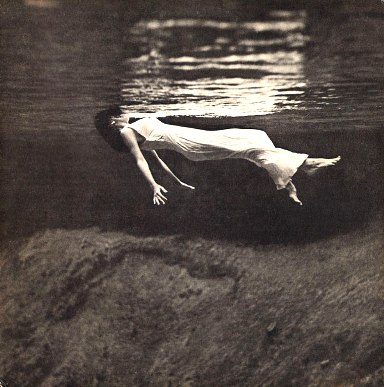

撮影はToni Frissellという女性写真家。

撮影はToni Frissellという女性写真家。

豊田徹也氏は、寡作であるらしい。だろうなと思う。これほど濃密かつデリケートな作品は、そう簡単には量産できまい。2015年現在、単行本化されている作品は、『アンダーカレント』と『珈琲時間』と短編集『ゴーグル』の三つだけだが、未読のかたは、ぜひ一読をおすすめします。

そして時を経て2023年10月6日、ついに映画が公開される。