書き換えはほどほどに

私のブログ『鰯の独白』のアクセス数が今年に入って倍増した。訪問者の割合はGoogleからが6割弱、Yahoo!からが2割強、残り1割がTwitterの告知からである。

当初、私は「はてな」の一言紹介欄で、

短編小説、音楽寸評、エッセイ、その他もろもろ、基本的には思い出話。

と自己規定している。このうち短編小説は反応のあまりの少なさに懲りてやめてしまったけど、音楽寸評は今も月イチのペースで、気ままに投稿し続けている。

音楽寸評で人気のエントリーは、いにしえのロックについての記事である。有名どころを扱ったものより、やや有名くらいの対象が注目されやすい。アーティスト名をGoogleで検索すれば、私の記事が最初のページに表示される場合もある。狙ったわけではない。検索上位に来るまで凡そ2年はかかる。どうやら音楽性を分析した記事よりも、私が友人に勧める時のような調子で、気軽に書いたものほど多くの方々に読まれているようだ(※蛇足だが、「はてな」の注目記事に採りあげられたことは二、三回しかない)。

先日も私は上掲の記事を三つまとめて投稿したが、その際、Twitterに余計な説明を書き加えた。

- 好きな音楽についてを書くことは楽しい。だって基本的には、なぜ好きか?を書けばいいんだもの。ただ、数年後に読んでも恥ずかしい内容にならないように表現は工夫する。だってぼくの文章を読んで、音楽を嫌いになってほしくないから。グーグル検索で1ページ目にかかるようになると「迂闊なことは書けない」と思うよね。

- 自分のブログ記事が「ゴミみたいな検索ノイズ」に堕してしまわぬように。「インターネットでまともな情報を掴むことができなくなった」と嘆かれる原因にならないように。資料としての役に立たなくても、何かぼくなりに与えられるものはあるんじゃないかと、「熊本県在住の音楽好きさん」は思うわけです。

- 書いてから二、三日は、誤字脱字や内容の誤りの訂正、余分を削り、不足を補う作業を行います。読み直しを重ねて、ある程度納得できたら、それ以上手を加えないようにします。更新し過ぎると、書き始めた当初の意気込みが文章から感じられなくなるからです。

- <言葉に対し、細心の注意を払っていらっしゃると同時に、ご自分の感じたこととの擦り合わせを綿密に何度もされていらっしゃるからなのだな>との感想に「過分なお言葉、恐縮です。何度も添削するのは、編集者が不在なゆえ。セルフプロデュースは難しいですね。たまに自分の中の編集者がボツを出すことも(あります)」と返答し、

- クラシックやジャズ(のレヴュー)は大変そうですね。うるさがたが大勢いそうで、それこそ迂闊なことは書けません。ロックも最近は資料主義に傾いており、やたらと時代考証の正確性を要求されるようになりました。ともあれ、どのジャンルにもめちゃくちゃ詳しい御方が大勢いらっしゃいます。ぼくなぞ足元にも及びません。と付け加えた。

これらのツイートを書いた動機は、〈安倍首相の予算委での質疑応答からうかがえる、エンゲル係数の無理解〉と、それに呼応したかのように、Wikipediaの「エンゲル係数」に関する記述が、論戦の翌日に(政権よりの解釈に)二転三転したという、インターネット上のちょっとした騒動が背景にあったからである。詳しくは下掲の記事を参照されたい(元記事はJ- cast。現在は削除されています)。

つまり、私が心に留めておきたい事は、

インターネットに発表したテキストは、その大半が書き換え可能であるため、容易に添削が可能である反面、内容を改ざんすることもまた容易いということだ。

書かれた内容の信ぴょう性を担保するものは何か?投稿者の誠実さと責任感に帰結すると考える。それはブログ記事のみならず、このMediumにおいても同様で、投稿者みずからが信頼を築きあげなければならない。でたらめな投稿を繰り返せば、信頼は直ちに損なわれる。

私は、よく読まれる記事を定期的に巡回してはメンテナンスしている。加筆修正も必要最小限に施すが、最初に投稿したときの主旨が変わってしまわないよう気をつけている。前に読んだときと違う?と読者が不審に思うような変更を、徒らに重ねてはならないと思う。

私は本を書いたこともなければ出版社に勤めたこともない。が、新聞・雑誌・書籍の信頼性について、をよく考える。

紙媒体はいったん流通したら、容易に回収できない。だが、だからこそ、編集者をはじめとする大勢の人が目を通し、複数回の校正を経て、ようやく発行されるのだ。言わずもがなの事だが、そのプロセスが信頼を築いている、と言えよう。

私たちインターネットのユーザーは一人ひとりが作家であり、編集者であり、発行人である。そのことはいつも意識しておきたい。間違いを恐れるがあまり、投稿を億劫がってはならないが、気安く投稿したり、出した記事を簡単に引っ込めたり、手前に都合よく書き換えたり、削除してなかったことにしたりするのは慎むべきである。それらは読み手の信頼を損なうだけではなく、書き手が書くに必要な「自信」をも失う所業に他ならないから。

慎重に、しかし決然と投稿すべし。 鰯(Sardine)2018/02/02

フレンズ

親同伴ではなく映画館で最初に観た映画は、アル・パチーノ主演の『セルピコ』だった。面白かったが、中学生にはちと重すぎたので、次に観るのは軽く明るく爽やかな青春映画を選んだ。

つもりだったが、

リバイバル上映の『フレンズ』も、やはり重たい内容だった。あまりにも印象が強烈だったものだから、併映の(お目当てだった)『小さな恋のメロディー』を子どもっぽく感じてしまった。ちなみに、一緒に観に行った友人は『フレンズ』の間ずっと寝ていた。

オープニングでかかる音楽も印象的だった。映画館でシングル盤を買い求めた。エルトン・ジョンの「フレンズ」。

バーニー・トーピンの書く歌詞がまたいい。“ Childhood fly”などという言葉の選択に、SF好きなセンスがうかがえる。

上掲の、ポールとミシェルが海岸で手をつないでいる写真は、シングル盤に同封されていたインナースリーブである。一枚ペラ、裏には何も印刷されていない。

私は写真を貼ったアルバムの中に、これを保管していた。肝心のドーナツ盤はとうに紛失しているというのに。

典型的だけど、

見ているだけでせつなくなる、

束の間の青春を象徴するような写真だ。

鰯(Sardine)2018/02/03

エロス

先日、こんな記事を読んだ。

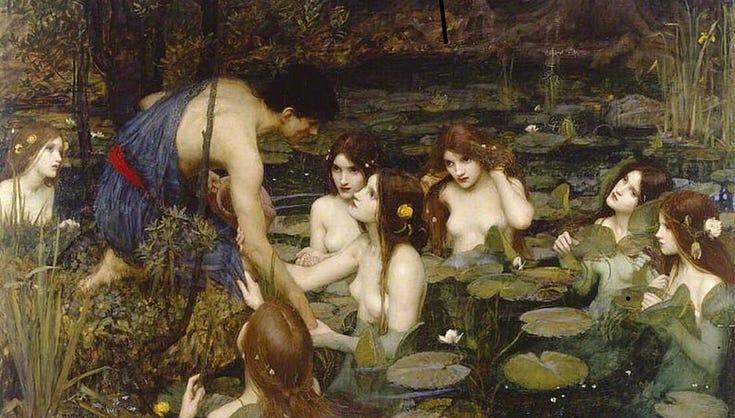

イギリスのマンチェスター市立美術館が、J. W. ウォーターハウスの《ヒュラスとニンフたち》(1896)の一時的な撤去に乗り出し、騒動となっている。【美術手帖 2018/02/02】

詳細は記事を読んでいただくとして。私は正直な感想をここに記しておきたい。

- 公共施設において、その展示物が誰かの感情を害するものであれば、たとえ対象が一人であろうとも、撤去することを検討しなければならない。

- ただし、どんな表現形態であれ、芸術は人が鑑賞することによって成立するものである。人目に触れない作品は、芸術として認知されることもない。

- ファインアートからポップアートにいたるまで、表現の根源にエロスは抜きがたくあり、避けては通れない。

私は、エロスの欠如した表現に、魅力を感じない。自分の表現(そう、今ここに記すテキストを含めて)から、エロスが無くなったと感じたら、文章を書くのはやめようと思っている。

私は基本的にフェミニストである。だがフェミニズムと表現の自由を、天秤にかけるような愚考はしない。私は自然人でありたいと思う。人間性の欠した一般のモラルには従わない場合もありうる。

この作品に描かれた、若き王を池に引きこもうとするニンフたちの姿が、はたして<女性を「受動的な着飾り」や「ファム・ファタル」とする、「非常に時代遅れ」な表現である>ものなのかどうかは意見の分かれるところだが、美術館の所蔵庫に収められてしまっては、議論の対象にもならない。人が見ない絵画など絵具の塗られた板でしかない。この絵を見て不愉快に思う方は少なくなかろうし、媚態だと捉える方も多いだろう。私的には、女性の描かれ方がステロタイプであるように思える。が、しかしそれは上の画像を見たからこそ言えることなのだ。

少なくともこの絵は、劣情を煽るために描かれた「ポルノ」ではないと思う。

嫌なら見なければいいなどと陳腐ことは言わない。が、美術館の展示であるのなら、ゾーニングが成立した状態であるとは言えないか。もし「それでもこの絵の描写は怪しからぬ、だから排除すべきである」とエスカレートするなら、それは焚書と何ら変わらない。アート無罪と言いたいのではない。しかし、度の過ぎた追及は、表現の幅を狭め、しいては社会を停滞させる活動にもなりかねない。

文化はどうあるべきか。それは私たち人類に課せられた普遍的命題である。だからこそ、せっかちな結論を求めることは避けるべきである。

私は大まじめにエロスを称えたい。それは古典であり、かつ前衛である。社会における表現の在り方は常に問われるべきだが、エロスというテーマ自体は永久に古びないし、日々更新されるべきものであると考える。なぜなら、

私は、森羅万象すべてに“Eros”を見出す者だから。

鰯(Sardine)2018/02/04

母性に関する歌について

認識とは更新されるものだと、最近つくづく感じたことがあって。ちょうどいい機会だから、記しておこうか。

立派なあなたの母になる為に、私は出来る限りを尽くしてゆく所存です

その歌がBGMで流れてきたとき、思わず「はぁ?」とふり返った。私は耳を凝らして次の展開を聞き漏らすまいとした。

母はあなたの母になる為に、真面目に貯金も始めます

次の二行では、喉がカラカラになった。

ご飯の美味しいところは全部、あなたが先に食べて下さい

母より綺麗で気立てが良くて、強い彼女を連れて来なさい

そして、ダメ押しの一行……

歌詞の断片から検索をかけ、それがシンガー・ソング・ライター阿部真央さんが昨年2月に発表した「母である為に」という歌であることを知った。

その歌がなぜ私の耳に引っかかったか。言うまでもない、最近タイムラインを賑わしている、のぶみ氏の「あたしおかあさんだから」を連想したからである。もちろん歌の制作過程も、歌われるに至った背景も、ずいぶん違う。そして歌詞に表された、言葉の強度は、阿部氏の「母である為に」のほうが圧倒的に強い。

しかし、歌から伝わる“as a mother”の情念は、聞いていて息苦しくなる。

それは、「ぼく」が男性であるからか?

これを、女性が聞いたらどう思うだろうか?

感想は、人それぞれだろう。共感も、反発もあるだろう。

ぜひ観て、聴いて確かめてほしい。

歌詞の良し悪しをあげつらいたいのではなく、音楽性を取りざたしたいわけでもない。

が、発表された昨年2月に「母である為に」を聞いていたら、果たして私はこれほど耳を奪われただろうか?

認識は日々刻々と変わってゆく。昨日まで当たり前だと思っていたことが、今日には違って感じることもある。

以上、Twitterで連続投稿したものを並べてみた。主語を私に変更し、二、三箇所あらためた。

Twitterで、「のぶみの歌詞を呪いというんなら、『母である為に』だって同じだよ。むしろ、山岸凉子のマンガなみにおっかない。そこスルーするのはフェアじゃないんじゃ?」などと書いたら、さすがに反論が来たかもしれない。

けれども私は「狩り」をしたいわけではない。あれはダメ・これも良くないといった、表現の取り締まりに関与したくはない。

ただ、「母である為に」を聴いたときの違和感を、自意識の変化についてを控えておきたかったのだ。

創作物は、作者の手から離れたと同時に、さまさまな角度から解釈される。賞賛もあれば批判を浴びることもある。本人の意思と関係ないところで、不本意な評価が下される場合も。だけど作品の独立性は担保されるべきだし、創作の背景を斟酌しすぎてもよくない。表現の自由と同様、感想の自由もある。

私は、一個人の作った歌について注文をつけるつもりはさらさらない。が、日本社会が、この歌に表された母性の表れや個人的な覚悟を、滅私や自己犠牲といった精神論で讃め称えるようであるなら、それは違う! と批判するでしょう。 鰯(Sardine)2018/02/10

高速で〜私だけかなあ。

高速で、小山を切通ししたような場所にさしかかっていると、時どき「えっ、こんな急勾配どうやって登るの?」って思うような側道に出くわしませんか?

私は見るたびにその狭そうな道を通ってみたくなる。まあ、通ったところでどうなるものでもないんだけど(笑)。こんなこと考えちゃうの、私だけかなあ。

追記:もっと急勾配の坂道を見つけたので、これも貼っておきます。

鰯(Sardine)2018/02/20

窓

耳にした瞬間からすでに懐かしく感じる音楽がある。

この素朴で、しかも雄大な歌は『4to3』という1991年発表のアルバムに収録されている。

ということは27年前の作品である。

四半世紀を過ぎているとはにわかに信じられない鮮度を保っている。まるで昨日できたばかりの音楽のようにみずみずしい。

ピアニシモの歌いだしはシューベルトの歌曲やランディ・ニューマンのようだ。が、そのひそやかなワルツは次第に膨らみ、やがて大波のようなうねりを伴って聴き手の意識を包みこむ。

プログレッシヴと形容したくなるような雄大なスケール。作曲と編曲を担当したMa*Toの手腕が光る。その複雑な構成を故)青山純の豪胆なドラムが一手に束ねる。そして(小川が在籍したバンド)チャクラ時代の盟友、板倉文の満を持したギターソロで最高潮に達する。やがて楽曲はたっぷりと余韻を残しつつも最後の一滴まで搾り尽くして収束する。

後世に語り継がれるべき名バラードとの意見もみたが、私は大げさだとは思わない。『4to3』は日本語で歌われたポピュラー音楽の頂点に達した傑作であるし、その中でもとりわけ異彩を放つのが、この「窓」なのだから。

これを聴くたび私は、人と人との出会いやら恋情やら悩みやら別離やら、それら諸々ぜんぶをひっくるめて人生なのですよ、と教わっているように感じる。

そして聴くたびに新たな発見があり、充足を得られるのだ。

YouTubeに市川準が監督した『4to3』の映像作品がアップされている(下)。また、これを基にレトロ調にアレンジされた動画もあるので、そちらも観てみるといい。音楽の世界観を壊さずに引き立てている、これも秀逸な作品である。

いつか花があふれだす

かがやく春が来ることを

そう、時は流れ、季節はめぐる。吹く風の中に、春の匂いがかすかに漂う。

2月は今日で終わりだけれども、私はこの歌を聴きながら来る3月を迎えたい。

鰯(Sardine)2018/02/28