南京に滞在したことがある。抗日記念館(南京大虐殺記念館)にも初日に足を運んだ。通訳のかたに案内されたのである。翌日訪問した小学校の講堂には「抗日」と書かれた、日本兵が中国の家族に銃を向けている絵が何枚も掲げられていた。そんな中で「鰯老師・歓待」とされたのだから複雑な気持ちだった。が、南京市は忙しい上海とは違って、しっとりしたいい街だった。ぼくは仕事が終わると、ホテルのすぐ前にある公園を散策したものだ。城壁のあとがある、つまりは城跡だ。この美しい公園の池にも、おびただしい数の屍が浮かんでいたのだろうか。そんなことを思い浮かべながら、夕暮の風景を眺めていた。公園の門を出ると、開店したばかりのケンタッキー・フライド・チキンに人が殺到していた。1995年のことである。

ぼくは南京大虐殺を「あった」とするものである。それを「なかった」と言い張るものの気持ちが知れない。虐殺の定義やら被害者の数やらで、南京での出来事を矮小化しようとする動きがあるけれども、それらにはいっさい与するつもりはないと、あらかじめお断りしておく。南京事件は、日本人として、正視すべき問題である。最近の産経新聞等の論調には、深く憤りを覚える。

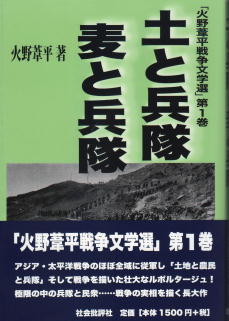

小西誠氏の主宰する社会批評社から、火野葦平の戦争文学選が刊行されている。

戦後70年に贈る「火野葦平戦争文学選」7巻復刊ー太平洋戦争とは何か?●第1巻『土と兵隊 麦と兵隊』●第2巻『花と兵隊』●第3巻『フィリピンと兵隊』●第4巻『密林と兵隊』●第5巻『海と兵隊 悲しき兵隊』●第6・7巻『革命前後(上下巻)』 pic.twitter.com/GNQveYC4za

ぼくの持っている新潮社の『日本文學全集52・火野葦平』には「麦と兵隊」しか載っていない。ほかの戦記も読んでみたいと思った。火野の文体にはなんというか、人を惹きつけてやまない迫力がある。いったん読みだしたら止まらない勢いがある。作家としての膂力は公の処女作「糞尿譚」を一読するだけでも了解できるが、この作品を脱稿した直後の昭和12年9月に応召、火野は中支戦線に伍長として配属される。

同年11月には杭州湾に上陸、南京攻略戦にも参加している。そして翌年3月、「糞尿譚」により芥川賞を受賞し、小林秀雄が杭州に赴き、陣中での授与式が行われた。4月に火野は中支派遣軍報道部に転属され、徐州会戦に従軍、そして8月には綜合文芸誌『改造』に「麦と兵隊」を発表、9月には書籍を刊行、『麦と兵隊』は100万部以上の版を重ねるベストセラーとなった。まさに破竹の勢いである。

なぜかくも「売れた」のか? さまざまな要因はあるだろうが、ぼくはやはり火野の「圧倒的な筆力」によると考える。読んでいて倦むところがない。それと、それまでにあっただろう講談調の英雄譚とも違う、リアリティーを持ったルポルタージュとして当時の人に迎え入れられたのではないか。子ども時代に『兵隊』を読んだという方に、話を伺ったことがある。

「おもしろかった。わくわくしたよ。じっさいの戦場を目の当たりにしたような気になった。当時にしてはクールな文体なのに読んでるうちに熱くなる。文才だね」

戦車だ、戦車だ、と誰かが叫んだ。南の森の中を抜けて、麦畑を通り、軽装甲車が頭を振りながら近づいてくるのが見えた。一台ではなく、後方から何台も続いて居るのが、立ち上る埃の中に見えた。戦車が来たら大丈夫だという安堵の気持が皆にあった。午後一時過ぎである。(中略)

しばらくすると、右から二番目の城門の正面に居た戦車が後退りを始め、くるりと方向転換をして、我々の居る廓の陰にやって来た。中からは汗と埃に塗れた曹長が鉄蓋を開いて出てきた。戦車の円塔には白く「雄物」と書いてある。(中略)

凸凹の道を雄物がゆさゆさと身体を前後に揺すりながら城門に近づいて行くと、濛々と立ちのぼる黄塵が湧くように車輪の下から捲き起ってこれを包んだ。たちまち雷鳴のように城門の付近が鳴り始めた。手榴弾が雄物の周囲に続けざまに炸裂した。捲き起った黄塵の中に雄物の姿は見えなくなった。(中略)

鉄蓋を開いて出て来た曹長は、煙草を吸い、残念でした、と一口言い、整備した上又やって来ます、と言い残して、戦車に乗った。雄物が先頭に立って、五台の戦車は麦畑の中を抜け、もと来た森の方へ見えなくなってしまった。たちまち皆の上に名状し難い心細さが蘇った。

こうやって書き写しているだけでも、筆先の速度に煽られる感じがする。しかもこれは(中略)とあるように、数ページに及ぶ戦闘シーンのほんの一部である。加えてひとつの文章に圧縮された情報量を考えると、目眩がしてくる。この筆力をもってして心情を描くと、こんな具合になる。

穴の中に居た時、私は兵隊とともに突撃しようと思った。我々の同胞をかくまで苦しめ、且つ私の生命を脅かして居る支那兵に対し、はげしい憎悪に駆られた。私は兵隊とともに突入し、敵兵をこの手で撃ち、斬ってやりたいと思った。私は祖国という言葉が熱いもののように胸一ぱいに広がって来るのを感じた。(中略)

私は、ふと上海で、小林秀雄君が来た時、戦争と宗教と戦争心理学とまごころとの話をしたことを思い出した。それは、ただ、そういう話をしたことを思い出しただけだ。解決の方法など考える気もしなかった。思いがけなく、何か音を立てたように、走馬灯のように、あらゆる思い出が脳裏を去来した。(中略)

妙な生き方をするなら拳銃でこめかみ(原文は漢字)を打って死のう。私は拳銃をこめかみに当ててみた。冷たく、ひやりとした。私は死ぬ時には、敵にも味方にも聞こえるような声で、大日本帝国万歳と叫ぼうと思った。しかし、生きたい。生きられるだけは生きたい、とそう思うと、又も故国のことが思われて、胸が一ぱいになり、涙が出そうになった。

このように火野は、従軍記者として期待される威勢のよいポーズと、文学者としての問題意識の狭間を往復する。そして豪胆な文体とは裏腹の繊細な感性が、戦場における個人の葛藤を鮮やかに描きだす。しかも、その葛藤は小難しくもなく観念的でもない、誰もが共有できる範囲のレベルで止揚している。そこが大衆から圧倒的に支持された要因だと、ぼくは感じる。そしておそらく文を検閲しただろう軍部も、それを読み取ったからこそ、厳しい戦線の模様や窮乏に耐える兵士の描写を、差し止めることもなく、出版を許可したのだろう。この「程度」なら戦意高揚にはつながるが、戦意喪失の原因にはなりえないと判断したに違いない。

『麦と兵隊』は、連綿と書き綴られたのち、以下のように終わる。

奥の煉瓦塀に数珠繋ぎにされて居た三人の支那兵を、四五人の日本の兵隊が衛兵所の表に連れ出した。敗残兵は一人は四十位とも見える兵隊であったが、後の二人はまだ二十歳に満たないと思われる若い兵隊だった。訊くと、飽く迄抗日を頑張るばかりでなくこちらの問に対して何も答えず、肩をいからし、足をあげて蹴ろうとしたりする。甚だしい者は此方の兵隊に唾を吐きかける。それで処分するのだということだった。従いて行ってみると、町外れの広い麦畑に出た。ここらは何処に行っても麦ばかりだ。前から準備してあったらしく、麦を刈り取って少し広場になったところに、横長い深い濠が掘ってあった。縛られた三人の支那兵はその濠を前に坐らされた。後に回った一人の曹長が軍刀を抜いた。掛け声と共に打ち下ろすと、首は毬のように飛び、血が簓のように噴き出して、次次に三人の支那兵は死んだ。

私は目を反らした。私は悪魔になっては居なかった。私はそれを知り、深く安堵した。

この唐突な終わり方に、最初読んだときにぼくは首を傾げた。ここには書かれていない部分がある、なにかが隠されていると、釈然としないものを感じたのだ。それが具体的になんなのかは、うまく説明がつかなかった。が、先日インターネットで、以下に示したページを発見し、そこにしたためられた「手紙」を読んで、長年の疑問のようなものが一挙に氷解した。そこには、作家・火野葦平が誕生する前の、玉井勝則がその目で見たもの、そして戦地で行ったことがつぶさに書かれていた。

つないで来た支那の兵隊を、みんなは、はがゆさうに、貴様たちのために戦友がやられた、こんちくしよう、はがいい、とか何とか云ひながら、蹴つたり、ぶつたりする、誰かが、いきなり銃剣で、つき通した、八人ほど見る間についた。 支那兵は非常にあきらめのよいのには、おどろきます。たたかれても、うんともうん(ママ)とも云ひません。つかれても、何にも叫び声も立てずにたほれます。

中隊長が来てくれといふので、そこの藁家に入り、恰度、昼だつたので、飯を食べ、表に出てみると、既に三十二名全部、殺されて、水のたまつた散兵濠の中に落ちこんでゐました。山崎少尉も、一人切つたとかで、首がとんでゐました。散兵濠の水はまつ赤になつて、ずつと向ふまで、つづいてゐました。

僕が、濠の横に行くと、一人の年とつた支那兵が、死にきれずに居ましたが、僕を見て、打つてくれと、眼で胸をさしましたので、僕は、一発、胸を打つと、まもなく死にました。すると、もう一人、ひきつりながら、 赤い水の上に半身を出して動いてゐるのが居るので、一発、背中から打つと、それも、水の中に埋まつて死にました。泣きわめいてゐた少年兵もたほれてゐます。

壕の横に、支那兵の所持品が、すててありましたが、日記帳などを見ると、故郷のことや、父母のこと、きようだいのこと、妻のことなど書いてあり、写真などもありました。戦争は悲惨だと、つくづく、思ひました。

下にリンクを貼っておいた。できれば全文を読んでいただきたい。

日中戦争から太平洋戦争までの数年間を、従軍しながら書き上げた一連の『兵隊』シリーズは、発行部数累計300万部という軍部の思惑通りの成果を上げた。火野葦平の戦場ルポは、戦意高揚の役割を担ったのである。

しかしその代償として、火野は戦後、「戦犯作家」として戦争責任を厳しく追及され、昭和23年から25年まで公職追放を受ける。いったんはペンを折る決心をした火野だけれども、その間も精力的に執筆を続け、河童ものと呼ばれる掌編や『黄金部落』などの傑作を次々とものにしている。そして追放が解かれたころには、ふたたび流行作家の座についた。『中都会』『花と竜』など、戦後にもう一花を咲かせたあたり、並の作家ではないことは疑うまでもない。

ただ、戦前・戦中にあったエネルギッシュな筆致はやや鳴りを潜め、そのぶん、ペーソスをふくんだ穏やかな文体に変貌したとみるのが一般的である。ぼくは戦争に加担した自責の念をつづったという『革命前夜』を読んでいないので、なんとも言えないが、火野の求めた境地は、枯淡のそれとはほど遠いものだったように思う。かれはいつでも、筆を奔らせるやいなや、鮮やかな情景を行間に浮びあがらせる。

戦後の活動を詳らかに書く余裕はないが、生前かれが戦争と平和についてを端的につづった掌編がある。『鯉』というタイトルの短編小説に、それは凝縮したかたちで書き表されている。

火野葦平(昭和31年)

火野葦平(昭和31年)

なお、ペシャワール会の医師、中村哲は甥にあたる。どことなく面影が似ている?

筑後川の中流で、素手で鯉を捕える名人、「鯉とり勇しゃん」。実在のモデルがいたというが、この男は戦地から帰って、ふたたび鯉を猟する暮らしに戻る。しかし、以前のように迷いなく鯉を捕まえられない。

私たちは戦場で小銃の弾丸を放ったのみならず、白兵戦もやって銃剣で敵兵を突いたこともあるのです。のみならず、乱闘になって敵兵と取っ組み合いをし、殺さなければ殺される、その追いつめられた本能から、相手の首をしめて絶命させたこともあるのでした。(中略)忘れていたのです。それが、ふたたび筑後川の河底にもぐって、生きている鯉の目と対決したとき、霹靂のようによみがえって来たのです。

昔は虚心に誇りさえいだいて鯉を捕えていたのに、もはや私は残忍な殺戮者としての自覚なくしては鯉を捕えることはできなくなっていました。昔は鯉の言葉など聞えなかったのに、今はその恐怖と怨嗟の声がはっきり聞きとれる。

「どうして、罪もない私を捕えるのですか。捕えて殺して食うのですか。平和な生活を楽しんでいる私を暴力をもって襲撃するあなたは悪魔だ、鬼だ。捕えないで下さい。殺さないで下さい」

この描写に、似非平和主義みたいなものを嗅ぎとって、安直なヒューマニズムだと鼻白むかたもいるだろう。確かに火野の筆致は、複雑な感情のひだみたいなものを書き分ける作風ではない。ストレートすぎるし、衒いがなさすぎる。だから、ここに引いた箇所などは、読んでいて少しばかり照れくさい。

だけど、とぼくは思う。いま必要なのは、これなんじゃないかと。

なるほど火野葦平の創作意欲は軍部に利用された。かれの「書き尽くしたい」欲求は、戦地拡大の道具として消費された。だが、どうだろう?いまの時代、「好きなように書いてよいのだよ」と唆されたら。書く機会を与えられて、目の前に「戦地」というモチーフが転がっていたら、作家たるもの、後先かまわず飛びつくんではないだろうか。

そのことを火野本人は誰よりも痛感していたはずだ。そして、書きたいように書いたのだ、それのどこが悪い? と開き直れなかった。かれは贖罪意識に始終悩まされていた。それは、出世作である『麦と兵隊』にでさえ、隠しようもなく滲みでている。先に掲げた、〈私は悪魔になっては居なかった〉の部分がそうだ。この「悪魔」はふたたび『鯉』に現れる。〈私を暴力をもって襲撃するあなたは悪魔だ〉と。あけすけで、技巧のない喩えである。しかしこの喩えを、なにに換言すればいちばん相応しいだろう。〈悪魔〉以外を、ほかに考えつくだろうか?

人間の本性を表わすに、いちばん近いことばとはなにか?

火野葦平はつねにそれを念頭に置いて書いていたのだと思う。

ぼくは火野を検証するつもりも顕彰するつもりもない。ただ、かれのノー・ブレスともいうべき文章を書き写すうちに、なんとなくこんなことを考えていた。

火野葦平は昭和35年に死去する。当時は心臓発作と報じられていたが、のちに睡眠薬を多量に摂取した自殺と判明した。かれの遺したノートには、このようにつづられていたという。

「死にます、芥川龍之介とは違うかもしれないが、或る漠然とした不安のために。すみません。おゆるしください、さようなら」

火野は生涯、戦場を駆けて従軍記を書きまくっていた日々を悔いていたのではないか。そして自らの行いを贖うために自裁を選んだのではないか。

かれ(火野)は処刑から目を反らすことで〈私は悪魔になっては居なかった〉と安堵した。しかしそれは自己欺瞞であった。そのことが、終生かれ(玉井)を苦しめたのだと思う。或る漠然とした不安とは、贖おうとても贖うことのできぬ、絶望からきたのではないか。

過去は死なない。過去を書き換えることはできない。ある方のことばを借用すれば、「虚偽は歴史の堆積に耐えきれず事実に凌駕されてきた」のである。

火野葦平が残した戦記文学の数々。そこに戦場の高揚を覚えるか、それとも戦地の悲惨を感じるかは、読み手のアプローチいかんにかかっている。戦後70年を経過したいまこそ、かれの筆圧から零れでた平和への希求を読みとるべきではないか。迸る文字の熱に身を委ねるよりも、文字に書けなかった、書かれなかった葛藤や懊悩や慟哭に、目を向け耳を傾けてこそ展望が開けるのではないかと、ぼくは思っている。

【過去記事】