註:この記事はフィクションです。

今日、4月8日はローラ・ニーロの亡くなった日である。

そこで当ブログ・鰯の独白(略称:鰯)は、いまも現役で活躍中のミュージシャン、TR氏に取材を申しこんだ。氏は匿名を条件に、ローラにまつわるエピソードを中心にしたインタビューに快く応じてくれた。

以下、その内容を一挙掲載する。

TR)ローラについて語れと、ぼくにいうのかい? もっと適任者がいると思うんだけど。

鰯)いえ、あなた以上の適任者はいないと思いますよ。あなたとローラの音楽には、共通のバックボーンが発見できますし、なによりもあなたが、幾度となくローラ・ニーロへのオマージュを、作品やアルバムジャケットで表明しています。

TR)(苦笑)たとえばどんな?

鰯)ナッズ時代の「オールドタイム・ラブメイキング」やラントの「ベイビー・レッツ・スウィング」など。傑作『ザ・バラッド・オブ……』(71年)にいたっては全曲に影響が顕著です。

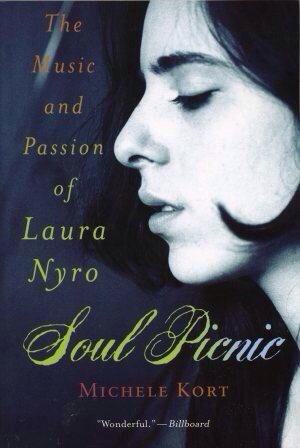

さらにいうならば『ヒーリング』(81年)のレコードジャケット。これは『イーライと13番目の懺悔』にデザインが酷似している。適任者であるという理由にはなりませんか?

TR)わかった。認めよう。ぼくは常にローラを意識しつつ、自身のキャリアを発展させてきた。そいつは誰の目にもハッキリしているようだしね。

1966年、ぼくがナッズでシーンに殴りこみ、悪戦苦闘していた時期に、ローラは、ヴァーブ/フォークウェイズ(ジャズ/フォークの名門レーベル)から、ファーストアルバム『モア・ザン・ア・ニュー・ディスカバリー』をリリースした。華々しいデビューではなく、さりげないものだった。しかし彼女の楽曲のいくつか、「ウェディング・ベル・ブルース」や「ストーニー・エンド」、それに「アンド・ホエン・アイ・ダイ」などは、全米の音楽関係者の間で密かに取りざたされていた。

「すばらしいソングライターがいる。全作をひとりで作詞・作曲し、まだ19歳になるか、ならないか」という。噂を聞きつけたぼくも、ご多聞にもれず、さっそくアルバムを入手して聴いてみたというわけだ。

驚いたね。曲の出来もさることながら、さっききみがいった「共通のバックボーン」を感じた。彼女の音楽的な背景は多彩で、ロックンロール以外にも、ジャズ、フォーク、ゴスペル、クラシック、ミュージカル、それにドゥ・ワップなどの、様々な影響が混在していた。しかもそれは彼女のなかで、ごく自然に消化され、統合されている。そのフレキシブルな感性に、まずは驚かされた。と同時に、むしょうに嬉しかった。「ああ、彼女はぼくと同じような音楽を聴いて育ってきたんだな」とわかって。

鰯)リズム・アンド・ブルース。

TR)そうだ。R&Bにたいする偏愛ともいうべきこだわりが、聴いていて手に取るようにわかった。そこが共通点だよ。ぼくらはふたりとも浴びるようにアーバン・ブルースを聴いていた。東海岸の、白人の少年と少女が、夜な夜なラジオに齧りついて、ブルースマナーを身につけた。プロセスが似通っていると感じた。ぼくとローラの出発点。発展し、熟成していった筋道が。ソングクラフトに関しては、とくに。

ぼくは……「オープン・マイ・アイズ」のスマッシュヒットは出したものの、その後くすぶったままのバンドを率いる、しがないギタリストに過ぎなかった。全米中のロックサーキットを巡って、くたびれ果てて家に帰りついたときには、いつもローラのアルバムをかけていた。それこそ浴びるように。「アンド・ホエン・アイ・ダイ」がこころに沁みた。歌詞がいいんだよ。

わたしが死ぬとき わたしがいなくなるとき

ひとりの子どもが生まれるでしょう

そして世界は続いていく 続いていく……

なかなかティーンエイジで書ける歌詞ではない。でも彼女はやってのけた。早いうちからその境地に達したローラに、尊敬の念さえ抱いた。

鰯)あの1曲だけでも、彼女の名前は歴史に刻まれるべきだと思います。

TR)そう思うよ。

さっきもいったように、ぼくはハードロックバンドのリーダーという地位に倦んでいた。もっと違ったものを表現したいと、オーケストレーションに興味が向いていた。暇さえあればスコアを書いていたな。ものになるかどうかなんていっさい頓着せずに。そしてついにバンドは崩壊し……いや、自分自身で終止符を打った。

ナッズの活動期間と、ローラの全盛期が重なるんだ。どこへ行っても彼女の曲を耳にしたものさ。ラジオはひっきりなしに彼女の作曲したナンバーをオンエアしていた。たとえばどんなのがあったかな?

鰯)フィフス・ディメンションの「ストーンド・ソウル・ピクニック」(68年・3位)、「スイート・ブラインドネス」(同年13位)、それからブラッド・スウェット・アンド・ティアーズの「アンド・ホエン・アイ・ダイ」(69年・2位)、フィフス・ディメンション「ウェディング・ベル・ブルース」(同年・1位)、スリー・ドッグ・ナイト「イーライがやってくる」(同年・10位)。さらに71年にはバーブラ・ストライザンドが「ストーニー・エンド」(6位)……

TR)まさに快進撃だ。正直、あやかりたいと思ったね。これだけ売ったら、どれくらい儲かるんだろう(笑)と。

その間、彼女は米コロンビアレコードに移籍し、オリジナルアルバムを何枚かリリースしている。彼女のピークだ。セカンドの『イーライと13番目の懺悔』はいつごろ発表されている?

鰯)1968年です。

TR)そうなの? もう少し後だったような気がしていたんだが。68年かあ。ともあれローラは、セカンドアルバムで頂点を極めたことになるね。

(67年、モンタレー・ポップフェスティバルのステージに立つ)

鰯)やはり『イーライ……』が最高傑作になりますか?

TR)疑う余地はないね。あれこそ賞賛にふさわしいものだと思う。

鰯)『イーライ……』の魅力とはなんでしょうか。

TR)発想の自由さ。それと、それを音楽のフォーム(形式)に示したところだ。創作は精神の勝利である。ヴァン・ダイク・パークスの名言だったかな? とにかくミュージシャンは創作物を形にして、社会に提示してみせなくてはならない。音楽家としての義務だよ。でもそこが一番苦しいところだ。ほんとうの勝利とは、レコーディングがフィニッシュした状態を指す。あるいは、ステージで最後まで演じきった状態だろうか。いずれにせよ、やり遂げるべき「誠実な仕事」なんだ。『イーライ……』は徹頭徹尾それだよ。感嘆すべき仕事だった。

鰯)具体的に、それは楽曲のどういうところに表れていますか?

TR)ぜんぶ語っていると、時間が足りなくなるね。

1曲に絞ろう、「ストーンド・ソウル・ピクニック」。紛うことなき、ローラの代表作だ。🔗 LAURA NYRO stoned soul picnic - YouTube

出だしが抜群だよね。ローラが誘いかけるんだ、「出かけましょう、ストーンド・ソウル・ピクニック」、そりゃ行くよ(笑)、行かないでどうするって気分にさせる。最初から聴き手は、すんなりとローラの世界に入っていけるって寸法だ。そして音楽は徐々に熱を帯びてくる。音の密度が増し、音量もまた増大する。ここで注目すべきはテンポの変化、すなわちアッチェレランドだ。

鰯)ミュージカルに影響を受けた、ローラの音楽における特徴のひとつですよね。

TR)うん。いつも成功するとは限らないけど。ポピュラー音楽におけるテンポの変化は難しいものがある。演奏が噛みあっていないとみじめだし、リスナーも慣れていないし、リスキーなんだ。しかしこれは成功例さ。「ピクニックに行きたい気持ち」と、曲想がピタリと合致する。テンポが次第に早くなっていくにつれ、聴き手の気持ちも高揚していくわけだ。

「Surry」のリフレイン。キーがメジャーからマイナーに変わったように感じる。ブルーノート・スケールで歌われる旋律が、そう感じさせるのだけれど、要はブルースマナーなんだ。ローラの節回しはひじょうに「黒っぽい」よね? それがアメリカン・アフリカン系のミュージシャンに採りあげられやすい、ひとつの理由でもあるがね。

リフレインから幾つものメロディーが次々に湧いてくる。まさにローラの本領発揮だ。「そこには花が咲き乱れ、音楽が鳴りやまない」の部分だよ。ことばの変化に伴って、旋律が、キーが、テンポが微妙に変化する。これがいつまでも飽きない理由だ。

そしてぼくは、部分的転調のマイナーキーで歌われるあの一瞬に、いつもこころ奪われてしまう。

鰯)「そこには黄金の粉があること、保証つきです」の一節。

TR)そう。黄金の粉が何を仄めかしているかは分かるよね? ぼくはドラッグ賛歌は好きじゃない。でも、この歌のこのフレーズには、抗いがたい魅力がある。「ダストッ」と語尾を切ったローラは、一挙にオクターブ跳躍し、

「一緒に素敵な思索に耽りましょう」

と、「t」の発音から一瞬の休符を経て、一気に吐きだす次の3小節間まで一息に歌いきる。圧縮されたことば。完璧にコントロールされた音程。これこそ精神の、表現の勝利だ。彼女の感情の動きと聴き手の意識がシンクロする瞬間さ。ぼくはここを聞くたび、身体がスーッと浮いたように感じる。それこそ、ゴールデンダストが効きはじめたときのような高揚感なんだ。

鰯)「赤、黄色、蜂蜜、サッサフラスに密造酒……」

TR)なんと奔放なイメージだろうか。天真爛漫な、子どものようだ。これはローラが賜った、神様からの贈りものさ。誰もがこんなふうに、自由奔放にはしゃげないからね。うらやましいよ。

彼女の歌で巧くいった楽曲は、みんな自由なんだ。制約がほとんどない。しかしそれが後に、ローラの足枷にもなるんだけれどね。フォーム(形式)に限界がないことは、じつはたいへん危険なことなんだ。

鰯)それはどういうことでしょうか?

TR)ちょっと休憩しないか? 語るには時間がかかるし、ぼくのキャリアにも関わってくる話だから。

TR)どこまで話したっけ?

鰯)フリーフォームは危険だというところまでです。

TR)アルバムを聴いて思った。『イーライ……』のプロデュースは厄介だろうなと。この複雑に入り組んだ楽曲に、どうアレンジを施すのかとね。苦心惨憺したと思うよ。

鰯)フォー・シーズンズのキーボード奏者、チャーリー・カレロが、アレンジメントを担当しています。

TR)イタリアン・シンジケート。彼とローラの共通項だね。

チャーリーは譜面にめっぽう強く、オーケストレーションを得意としていた。彼の入れこみようは相当なものだったという。最初は乗り気でなかったらしいが、ローラの自宅で、『イーライ……』の全曲をピアノの弾き語りで聞かされたとき、俄然やる気になった。こいつはおれにしかできない仕事だとね。その自負心が、素晴らしいアレンジメントとなって結実したんだ。

しかし、それをローラが良しとしたかどうかは、さだかではない。サードアルバムの『ニューヨーク・テンタベリー』では、編曲がもっとシンプルな体裁になった。一説には『イーライ……』にかかった録音費用が莫大だったからだというが、ぼくは違うと思う。予算の都合というよりも、ローラ本人の意思が大きな原因だったんじゃないのかな。

『ニューヨーク・テンタベリー』では(サイモンとガーファンクルで有名な)ロイ・ハリーをプロデューサーに起用した。S&Gとローラは、同じコロンビアのアーティストだしね。

ローラは自分のスタイルにこだわったという。ピアノと歌だけでじゅうぶんだとね。それでローラが弾き語ったうえにスタジオミュージシャンがあとから控えめに演奏を添えるという、いわゆる「サウンド・オブ・サイレンス」スタイルのレコーディングになった、と聞いている。巧くいった曲もあるけれど、さほどでもない曲もある。たとえばアルバムのハイライト曲、「セイブ・ザ・カントリー」。ゴスペルの高揚感に満ちあふれた、言わずもがなの名曲だけれど、ぼくはアルバムのヴァージョンよりも、西海岸のレッキング・クルー(ハル・ブレインdr、ジョー・オズボーンbなどの、セッションプレイヤーたちの集団)たちと録音した、シングルヴァージョンのタイトさが好みだね。

🔗 Save the country (with lyrics) - Laura Nyro - YouTube

たぶんローラは、自分の内面をより深く掘り下げて、曝けだしたかったんだと思う。それは聴いていてよく伝わる。だけど、レコードはパーソナルなものじゃない。とりわけ演奏面では、ミュージシャン同士の連携、リレーションシップが大切になってくる。

鰯)チャーリー・カレロほどには?

TR)ロイ・ハリーの名誉のためにいっておくと(ロイ・ハリーはインタビューで「ローラ・ニーロの『ニューヨーク・テンダベリー』に関わっていることを誇りに思っている。かの女の音楽はジョージ・ガーシュインのようだ。歌手として、作曲家として、私が関わった人間の中でも一番、私はニーロに惚れぬいていた」と答えている)、それはアーティスト本人の問題だ。アルバムの絶望的な「暗さ」は、彼女自身の指向によるものだ。ローラは、マイルス(・デイヴィス)にトランペットを依頼したそうだが、マイルスはやんわりと断った、「きみは自分の欲しい色をちゃんと分かってるじゃないか」と。マイルスは、見抜いていたんだ。ローラの音楽を認めていたがゆえに、「おれが吹く必要はないよ」といったんだ。

鰯)でも、ぼくは『ニューヨーク・テンタベリー』こそが最高作だと思っているんです。あの「暗さ」こそが、聴く者を虜にする。

TR)ああ、深夜に聴くぶんには、最高のレコードだ。とことん、のめりこんで、ローラの息づかいを感じるには。

「ニューヨーク、あなたはまるで宗教のよう」か。他の誰にも書けないよね、あんな一行は。詩作という意味では、前作を凌駕しているかもしれない。

そう、ぼくの『ザ・バラッド・オブ……』は、『ニューヨーク……』へのオマージュなんだ。きみの指摘するとおり、全編を通してあのアルバムの返歌になっている。

(ジャズの帝王、マイルス・デイヴィスとローラ)

鰯)そのころでしょうか? デヴィッド・ゲフィンからのオファーがあったのは。そのへんの経緯を教えてください。

TR)ナッズ解散後のぼくは、シンガーソングライター兼アレンジャー兼エンジニアとして、(ボブ・ディランのマネージャーだった)アルバート・グロスマンの傘下にいた。アルバートとデヴィッドは当時のコロンビアの社長クライヴ・デイヴィスを通じて、なんらかのコネクションがあったんじゃないかな。ま、裏事情は知らないけど、ぼくにお鉢が回ってきたのさ。

デヴィッドいわく、「ローラを助けてくれないか」と。ちょうど彼女は4枚目のアルバム『魂の叫び』を制作している最中だったが、難航しているという。ぼくはすぐに察知した。危惧していた事態が起こったのだなと。

制作途中のデモを聞かせてもらうと、ラスカルズのリーダーだったフェリックス・キャバリエ(これまたイタリアン・シンジケートだ!)が総指揮をとり、リードギターにデュアン・オールマンまで起用する豪華キャストだったんだけど、にしてはパッとしない、いまいちの出来だった。

そこでぼくは、ローラに電話をかけてみた。レコードと同じ声で、彼女が「ハロー」と出てきたときには、さすがに緊張したよ。やぁホンモノのローラ・ニーロだ! って。でも、そのあとはずいぶん話しこんだな。自分たちの音楽のルーツのことなんかをね。予想どおり、影響を受けた音楽がほとんど同一だったから、話も弾んだよ。そうして打ち解けたところで、彼女はようやく、悩みを打ちあけた。

「彼らに指示を飛ばすなんて、わたしにはできない」

と嘆いた。そこでぼくは励ましたんだ。

「ローラ、躊躇していてはだめだよ。みんなきみをリスペクトしている。だいじょうぶさ、きっとうまくいくから。自信を持って、彼らに指図するんだ」って。

ローラは、わかった、やってみると約束してくれ、みごとに完成させた。第4作の『魂の叫び』は、前2作の緊張感はやや薄れはしたものの、セピア色に落ち着いた、いい感じに仕上がっていたね。🔗 Laura Nyro - 'Beads of Sweat' (1970) - YouTube

鰯)すると、そのときは、アドヴァイスしただけだったのですか?

TR)電話だけ。会うこともなかった。

当時のぼくは、すでにソロキャリアを始動させていたし、セイルズ兄弟とラントを結成していたからね。シングル盤の「ウィ・ゴッタ・ゲット・ア・ウーマン」もチャートを上昇中だった。とうぜん周囲もそっちを期待していたし、ローラの件はほどほどにしておけよって雰囲気だった。

(マネージャー時代のデヴィッド・ゲフィン。ローラを崇拝していた?)

いまだから明かすけれど、デヴィッド・ゲフィンからはかなり熱心に勧誘された。ミュージカル・ディレクターというクレジットを明記するから、ミキシングも含め、次のアルバムをやってくれないかと頼まれた。さらにはツアーバンドのリーダーを務めないか、とも。最終的には、ローラが希望しているとも伝えてきた。

でも、ぼくの返事は決まっていた、「NO」と。

結局ローラは、バンドを伴わず、自分ひとりで、ツアーを敢行した。カーネギーホールの実況盤(『飛翔』04年)があるだろう? ピアノ弾き語りのスタイルを当時の彼女は選択したのさ。🔗 Laura Nyro I Am The Blues - YouTube

鰯)ファンとしてはもったいない気もしますが。トッドとローラの、夢の共演が実現したかもしれない……

TR)でも、そのかわり、ぼくのソロキャリアは消え失せたかもしれないよ。

二兎は追えないものなんだ。あのときぼくが、ローラに気を取られていたら、その後のぼくの活動、さらにはユートピアを、きみが聴くこともなかっただろうね。

ローラのプロジェクトに関わるということは、ぼくにとって、全身全霊をかけると同義だった。でないと、彼女のクリエイティビティーに応えることなんかできない。そいつは冒険だろ? 身も蓋もない言いぐさだけど、ぼくは天秤にかけた。自分自身の将来に賭けるか、それともローラにか。その答えが「NO」だったんだ。

数年後、パティ・スミスの『ウェイブ』をプロデュースしたときに、ふと思った。もしも自分がローラとの共演を選んでいたとしたら、はたしてどんな道が拓けていただろうかと。パティとレニー(・ケイ。パティ・スミス・グループのギタリスト)のようだったかな? ふたりのように、精神的な絆で結ばれていたのならいいだろうけれど、あれは稀なケースなんだ。男女の双頭グループは、たいていはエゴの衝突で破滅する。そんなケースをたくさん見てきたよ。ローラは引っこみ思案のわりには気が強いし、ぼくも譲れない性格だから、ふたりが組んだとしても、きっと上手くいかなかっただろう。ドイツ系の男とイタリア系の女だから、なおさら、ね。

……もしかしたら、怖かったのかもしれないな。

鰯)怖い? トッドともあろう人が?

TR)ひとを何だと思ってるんだ(笑)。ぼくだって人の子だぜ、怖れることもあるさ。

何を怖れていたか……(しばらく考えこんで)、それは恋だ。ぼくは現実に恋してしまいそうで、怖かった。ずっと長いあいだ憧れていたローラに、惚れてしまったら、それこそぼくの積み上げてきたキャリアはお終いだと思った。ほんのわずか電話で話しただけでも、ローラに惹かれた。じっさいに会って一緒に仕事をしたら、たぶん抑制が効かなくなって恋に落ちるだろう、そんな予感がしたんだ。

「ベイビー・レッツ・スウィング」の歌詞には、当時の心境が表れている。

鰯)「ローラ、LAのサンセット通りを歩いていくきみを見たよ……」

TR)じっさいに通りの向こう側を歩いていたわけじゃない。情景は想像だ。あの歌で言い表したかったことは、つまり距離感だ。お互いに意識しながらも、並行して歩いていこうよというメッセージ。それを「ロング・フォー」という言いまわしで語っている。

ローラに憧れたままでいたかったんだよ、ぼくは。

鰯)あなたは、シングル「ハロー・イッツ・ミー」のヒットを皮切りに、1970年代を華麗に疾走していきます。いっぽうローラは、70年代に入ると失速していきます。秀逸なR&Bのカバー曲集、『ゴナ・テイク・ア・ミラクル』を、ギャンブル&ハフのプロデュースのもと、ラヴェル(3人組の女性コーラスグループ)とともに、フィラデルフィアで録音しますが……

TR)彼女はいったん引退を決意した。

当時はいろんな風評が流れていた。ドラッグ中毒、離婚、鬱病、音楽業界への不信といった根も葉もない噂が。しかし、どれもが沈黙の決定的な要因ではない。

ぼくが思うに、自信喪失ではないか。曲が思うように書けない、音楽が考えたような形にならない、自分の想像していたように歌えない、理由はおそらく、そんなところだろう。

鰯)それはまた、ずいぶん突き放した言いようですね。

TR)しかし誰もが嵌る罠だよ。彼女だけではないんだ。マッカートニーやブライアン・ウィルソンのような天才にもスランプはおとずれる。ぼくもまた、例外ではない。

「インスピレーション」の喪失。ある日とつぜんそいつはやってきて、一切を失ってしまう。ローラの場合、人一倍の霊感を持っていただけに、喪失したときの落差もまた、人並み以上に激しかっただろうね。才能あるがゆえ、才能が枯れ果ててしまったと気づいたときには、絶望したはずだ。ローラのような、感情の起伏が激しいひとにとって、それはまさに地獄ではないのかな。21世紀に入って、ジョニ・ミッチェルが創作活動の休止を宣言したけれど、曲が書けなくなることの辛さは、「説明しろと言われても、説明できるもんじゃない」よ。

話を戻すと。

ぼくは10年ものあいだ快進撃を続けてきた。白状すると、ローラ・ニーロのことを、ほとんど忘れかけていた。彼女が76年に『スマイル』でカムバックしていたことも、しばらくは知らなかった。気に留めなかったんだ、ソロ活動とユートピアとプロデュース業に明け暮れていたから。

鰯)しかし80年代に、あなたはふたたびローラと邂逅します。

TR)走り続けてきて、ふと立ちどまったときに、自分の内面を、もう一度見つめ直した。そして『ヒーリング』を制作した。心底くたびれ果てたとき、自信を喪失したとき、こころの拠り所になる音楽を作ろうという目的で。するとローラが、ぼくに連絡をとってきたんだ。『ヒーリング』を気に入ってくれていてね。聴いて「慰められた」そうなんだ。それからこうも。

「ねえ、あのレコードジャケット、『イーライ……』を意識してるんじゃなくて?」

ことばには、余裕が感じられた。以前に話したときの、切迫した様子はなかった。それでぼくも安心し、コネチカットに寄った際にはローラの自宅へ訪問するようになった。ローラはもうすっかり落ち着いていて、彼女の子どもと、健康的な生活を営んでいた。

(『マザーズ・スピリチュアル』の裏ジャケット)

鰯)それが、『マザーズ・スピリチュアル』(84年)の参加につながったのですね?

TR)レコード会社と新たに契約して、やる気になっているというから、手伝ったんだよ。

鰯)ミュージカル・アドヴァイザーというクレジットが記されています。

TR)(苦笑)じっさいには2曲でシンセサイザーを弾いただけだよ。

あれにはつまらない思い出がある。もっとレコーディングに関与したかったんだが、できなかったのは、ぼくの立場が曖昧だったからだ。

ぼくがスタジオに赴くと、すでにミュージシャンたちが待機していた。ギタリストも2人揃っている。なんだ、ぼくの出る幕なんかないじゃないかと思って、ぼくはギターをケースから出さずに、コンソール前のスツールに腰掛けて、なりゆきを眺めていたんだ。

テイク1が終了した。みんなはローラが問題点を指摘するだろうと待っている。ところが彼女はこういうんだ、まるで赤ん坊をあやすような口調でね。

「いまのはとっても良かったわ。でも、もう1テイク、録っておきましょう」

1曲だけならなおしも、その日のセッションはずっとそんな調子だった。他の連中は大人しく従っていたが、ぼくには我慢ならなかった。セッションが終了すると、ローラは手料理を振る舞った。有機栽培で作られた野菜サラダなんかをね。そのディナーの席上で、ぼくは不満をぶちまけたのさ。

「方向性をはっきりと示してくれ。これでは時間の浪費だ」

多くのミュージシャンが陥る問題だ。XTCのアンディ(・パートリッジ)にもそういう傾向はあったが、やつの場合は求める方向が確固としてあった(だから『スカイラーキング』のレコーディングではぼくと揉めた)。しかしそれって建設的な言い争いだよね? ところがローラは、諍いをとことん避けようとするんだ。

「わたしはみんなと争いたくない。音楽に争いを持ちこみたくないのよ、トッド」

「それではぼくは用なしだな」

言い残してぼくは、翌日ウッドストックに戻った。すぐに電話がかかってきたよ、戻ってきてほしい、いてくれるだけでいいからと。だけど、戻らなかった。

鰯)それで、それっきり、ですか?

TR)楽曲そのものにも疑問があったんだ。

一言でいって、退屈だった。かつてのローラの音楽にあった、閃きが欠けていると感じた。初期の作品群にはどれも、剥きだしになった自我の放出と、エキセントリックな響きが、楽曲に内包されていた。テンポからコードチェンジ、さらには歌唱にいたるまで。どっちに転ぶかわからないような、危なっかしさがあったよね? でもそれが音楽にエモーショナルな激情と、さらには陰影を与えた。ヒステリカルな表現は、ともすれば聴き手の感情を逆なでするけれど、それもまたローラの魅力さ。その自由奔放さにこそ、人は耳を奪われる。

『マザーズ・スピリチュアル』にはそれがない。どれもが穏やかな曲調の佳曲だったけど、心臓を抉りとられるような迫力には欠けていた。そう率直に伝えたよ。電話口の彼女は曖昧に笑っていたけれど、内心は忸怩たる思いだったかもしれない。

鰯)あなたは音楽にたいして、常に厳しさを要求するのですか?

TR)楽曲に、というより、仕事の態度に厳しさを求めるほうだね。

いいかい? スタジオは有料だ。タダじゃないんだ。ミュージシャンも然り。限られた予算の中から、最良の結果を否が応にも引き出さなくちゃならない。そのためには軍隊的な規律を要求することだってある。自然体にしていても、結果が出た試しはないからね。

『アーティストは断崖絶壁まで追い詰めないと本領を発揮しない』

プロデューサーとしての、ぼくの持論だ。しかしぼくは、『マザーズ・スピリチュアル』のプロデューサーではないから、言えないというディレンマがあったのさ。

ぼくは仕事となると口を挟むよ。嫌われることも多い。しかしレコード会社が要求する期日にマスター盤を渡すのが自分の使命ならば、こころを鬼にして言うべきことをいう。

それで、ローラには言えなかったけれども、問題点は結局、歌詞にあると思った。

鰯)後期の作品群には、ローラの一貫した姿勢が、歌詞に反映されてますからね。

TR)彼女の言う、「木々に囲まれた時間」で発見した「緑の精神性」だ。

エコロジー、子どもたち・動物・ネイティヴ・アメリカン、そして女性の「権利」。そのどれもが正しい。否定しようなんてつもりは、さらさらない。音楽でないのなら大いに結構、だ。ただし、ぼくはカンベンだ。歌詞に過剰なメッセージがこめられたものは、どうしても受けつけられない。どんなに正しかろうと、音楽を主義主張の色で染めるのは、つまらないと思う。しょせん音楽は音楽、音楽を啓発の道具に使うのはどうだろう?

ローラは、裏表のない感情を音楽に正しく収めることのできる稀有なソングライターだ。いや、だったというべきか……ぼくがローラのカムバック後の作品から感じとることは、主として「〜ism」だよ。フェミニズムに異論を唱えるつもりは毛頭ないけど、個人的にはフェミニズムの歌なんか聞きたくないね。極端なイデオロギーに、ぼくは拒絶反応を示してしまうんだ。

鰯)極端だとは思いませんが。

TR)きみは痛いところをついてくるな。そうさ、その通りだ。

言い訳めくけど、後にぼくの考えかたも変わってきた。路線変更したことを認めるよ。いまのぼくはどちらかといえばエコロジストなんだ。むやみやたらとテクノロジーを信奉しているわけじゃない。それは最近の作品を聴いてもらえれば、わかると思うけど。

鰯)それを聞いて安心しました。

90年代に入ってあなたはハワイに移住し、仕事量を減らしました。ローラのライフスタイルが反映されていると見るのは、穿ちすぎでしょうか?

TR)べつに彼女に限ったことではないけど、言われてみればそうかなぁ。

子どものことを考えると、アメリカの都市部に住んでいるのは良くないと考えたんだ。ハワイに移る決心をした理由のひとつに、ローラの影響があるかもしれないね。

スタジオでは反目してしまったけれど、淡白なつきあいは継続していたんだよ。グリーティングカードをやりとりしていたり、クリスマスプレゼントを交換したり。ミュージシャン同士というよりも「ともだちでいさせて」もらっていた感じかな。

つけ加えておくと、ローラの後期で好きな作品は、『抱擁〜犬の散歩はお願いね、そして明かりはつけておいて』(93年)だ。(スティーリー・ダンのプロデュースを長く務めた)ゲイリー・カッツが、適切な音像を配置している。

これからローラを聴こうという人たちには、むしろこのアルバムから入ることをお勧めするよ。優れた短編小説を読んだあとのような、充足を味わえるから。

鰯)同感です。

鰯)最後になります。

1997年4月8日、訃報をどこで聞いたのですか?

TR)ハワイの自宅で。

その日ぼくのメールには、たくさんの「R.I.P.」が寄せられた。ファンのみんなが報せてくれたんだ。みんなわがことみたいに、ローラが天に召されたことを嘆いていた。「天使よ、あまりにも早すぎます」とね。

ぼくもまたその日ばかりは、一晩中ローラのアルバムを聴いて、彼女の逝去を悼んだ。

鰯)その晩、どのアルバムが一番こころに沁みいりましたか?

TR)『ゴナ・テイク・ア・ミラクル』。

彼女の最高峰は、先にいったように『イーライと13番目の懺悔』だ。その評価に変わりはない。だけど、個人的なオールタイム・フェイバリットは、ラヴェルとのアルバムだ。なぜなら最終曲には、とくべつな思い入れがあるからだ。

96年の冬、ボトムラインでローラのライブがあった。ぼくは仕事の都合で、ニューヨークのホテルに滞在していたが、その日の朝方に、ローラからこんなメッセージを受け取っていたんだ。

《一緒に奇跡を起こしましょうよ》

ぼくは仕事が終わり次第、ボトムラインへ向かうつもりだった。飛び入りでステージに上がり、一緒に歌おうと思った。あれはそういうメッセージだと、すぐに諒解したからね。しかし、その「小さな願い」は、叶わずじまいだった。

鰯)あなたの「ウー・ベイビー・ベイビー(スモーキー・ロビンソン&ミラクルズのカヴァー。『魔法使いは真実のスター』収録)」と、「ゴナ・テイク・ア・ミラクル」の前奏は……

TR)そっくりだと言いたいんだろ? そうさ、ぼくのほうが後だしだ。だけど、偶然だぜ。

彼女は余命いくばくもないことを悟っていたんだ。おそらくラストステージになることを予感していたんじゃないかな。だからこそぼくを呼んで、お気に入りのR&Bナンバーを一緒に歌いたかったんじゃないのだろうか? 共通のバックボーンを持ったもの同士で。

当日の仕事は夜中の10時までかかってしまった。あわててタクシーをつかまえて、ボトムラインに向かったものの、大雪でね、大渋滞だった。交通事故が発生しているとかで、クルマの流れが滞ってしまって。到着したときには、すでに午前を過ぎていた。ライブはとっくに終演していたし、ローラは……帰ってしまったあとだった。

「ああ、間に合わなかった!」

茫然と立ちつくしていると、背後から支配人が声をかけた。

「トッド、ついさっきまでローラは、あんたが来るのを待っていたんだよ」

こうしてローラとは平行線のまま、一度も交わることがなかった。道の向こうとこちらで、お互いを意識しつつ、だけど一緒に奇跡を生みだすことは、ついにできなかった。

その夜のことを、ひどく後悔している。彼女と音楽でかかわるべく、それが最後のチャンスだったのに。

いまでも彼女の歌声が、かすかに脳裏を過ることがある。

奇跡があればいいのに ねえ、奇跡を起こしましょうよ

だって気が狂いそうになるほど あなたを愛しているんだもの

いつだってローラの歌は呼びかける。聴くものの潜在意識に直接はたらきかける。

彼女はぼくに訴えかけてくる。そしてその歌声は、日増しに強くなってきている。

彼女が亡くなってしまっても、あるいは、ぼくが死んだときも(And When I Die.)。

【おことわり】

これは架空インタビューです。したがって、ここに書かれたエピソードはフィクションです。もちろん資料にはあたっておりますが、史実に基づいた正しいものではありませんこと、あらかじめご了承ください。

【リンク】

採りあげていただきました、ありがとうございます。