ずいぶんむかしに『信じやすい心』という本があった。宗教学者・島田裕巳氏の著作である(1992年)。PHP研究所なんかの出版物を手にしたのには理由がある。そのころ、友人が自己啓発セミナーにはまっていたからだ。なんという団体だったか忘れたが、かなり熱心に勧誘された。

ぼくは頑なに参加を拒否した。そんな暇はなかったし、お金の無駄だとも思った。すると友人は自信を持って言うのだった。おまえはいまチャンスを逃がそうとしてるぞ、と。当時、友人と交際している女性からも電話があった。わたしはイワシくんを無理に誘おうとは思わなかったとかの女はいった。だって自分の殻を打ち破るなんてできなさそうなんだもの、とも。

「なんと言われても無駄だよ。おれはそんな集まりで啓発されたくはないな」

「そう。ずいぶん慎重ね」

挑発は高等戦術だった。かの女は上場企業に勤める才媛だったが、友人のことをどこか見下している印象があった。だから素直に応じられなかったのかもしれない。ともあれ、ぼくは二人の勧めを拒んた。

その後、友人は勤めていた(モミーが社長をしていた)会社を辞めた。当初は言いたいことをぜんぶぶちまけてやったぜ!と気勢をあげていたが、しばらくすると、揺り戻しで塞ぎがちになった。多摩川の堤防で、かれは酔いの醒めたような顔をして、ぼくに告白した。

「あれはなんだったんだろうと、いまになって思うよ。早い話おれは、洗脳されていたんだ」

友人と女性はとっくに別れていた。数年後、吉祥寺で偶然かの女と出会ったが、そのセミナーの指導的ポジションにいる年上の男性と結婚したという。

「あの人はもうダメね」とかの女はいった。「けっきょく自分を信じきれなかった。せっかくのチャンスをみすみす逃してしまったのよ」

ぼくは返事をしなかった。逡巡や後悔は人生につきものだ。けれども、そんなふうに他人の生き方を一刀両断してしまうのは、どうしてもフェアじゃないと感じたからだ。

のっけからずいぶん脱線してしまったが、ぼくが『信じやすい心』を手にしたのはそんな事情があったからだ。その他にも、化粧品や洗顔せっけんの販売達成に夢中になっている女性もいたし、選挙になるたびに訪問しては、ある党の候補に投票せよと熱心に説く知人もいた。ぼくはどちらもまっぴらだと思った。そして、どうしてかれかの女らは、いとも容易く、誰かの作ったシステムに乗っかってしまうんだろうと疑問に思った。

『信じやすい心』には、なぜ若者がそうなるかの経緯と、昨今はこのような問題が頻発しているという現状はしたためられていたが、さて、そこから脱けだす方策となると、具体的な回答はあまり示されていなかった。読了後、当時のぼくは、とりあえずこう決意した。

《とにかく、だまされないように注意しよう。未知の団体や運動に出くわしたら、まずは疑ってかかろう》

そういった態度で身を固くしていた、二十代の後半から三十代の前半にかけて。

そしていまでも、その傾向から抜けきってはいない。かの女がいみじくも指摘したように、ぼくはいたって慎重な性質である。いや、つまりは臆病なんだと思う。何らかの可能性を見出したとしても、待てよとブレーキをかけてしまう。飛びこむことに躊躇いを覚えるのだ。

だが、半生を振りかえると、その臆病さがずいぶんマイナスに作用してきたようにも思う。危ない目に遭わぬよう用心してきた結果、ぼくの「経験値」は、きわめて少ないように感じる。

ぼくは「中立的立場」を遵守しようと心がけ、中庸の意見を採用しようと努めていた。極論と思われるものから距離をとり、冷静だと思われる人の意見に耳を傾けていた。ムキになってはいけない、ドツボにはまっちゃいけないと、お経のように唱えながら、長年生きてきた。

しかし、最近それを、とても虚しく感じる。一方の極に振れぬよう用心することが、いかに思考や見地を狭めていることか。SNSを見渡すと、とくにそれを感じる。ぼくと同じように、双方の立場を公平に見ようと努め、バランスをとるに心血を注ぐがあまり、突出する部分をそぎ落とし、疲弊し、ついには冷笑に陥る者の、いかに多いことか。

つまらないなと思う。

そもそも、絶対的な中立などありえないのじゃないか?

不偏不党と人のいうところは理解できるけれども、不偏不党を堅持するがあまり、視野狭窄に陥っているような方を、最近ずいぶん見かける。

冷静であることにムキになっている、とでもいおうか。

平常心を保つのが難しい現在ではあるけれども、その極端を叩くに注ぐエネルギーを、もっと別の領域で発揮すればいいのに、と思う。

うまくいえないけれどね、それはこういうことなんだ。

「そりゃあ『食べて応援』は、いかがなもんかなと思う。」

「だけど、放射能の危険を声高に訴える向きには、あんまり近寄りたくない。」

「エキセントリックな言説には与したくないもの。」

「だから等距離を置く。どちらの側にもつかない。」

「そのことについては深刻に考えない、考えたってしょうがないじゃん。」

「危ないとこには行かないのが正解。」

「危ないところに行くから痛い目に遭うんだよ。」

「陰謀論やトンデモには、ひっかからないようにしている。」

「できるだけ距離をとる。そういうのは一種の病気なんだから。」

ぼくもね、

極端な陰謀論には抵抗がある。なんでもかんでもユダヤやロスチャイルドやフリーメイソンやローマンカトリックの陰謀にしたがる思考法には、正直ついていけない。あまり森羅万象を他人の所為にすんなよなと毒つきたくもなる。

だけどね、

だからといって、かれらの言い分を全面的に排除はしない。ある部分においては、正鵠を射ている可能性もあるかもしれないじゃないか。

ぼくはね、

出た~陰謀wwとか、思いこみだよバカタレとかいって、ありとあらゆる異論を排除し、遠くから嘲笑しているやつらのほうが、よほど気味が悪いなと感じる。

危うきに近寄らずを実践しているうちに、自らが、危ないヤツと化しているのに気づいてないのかしら。

かくいうぼくも、「かれらはマトモじゃないな」と相対化している時点で、「同じ穴の狢」なのかもしれないが。

いずれにせよぼくは、平衡感覚を維持することに疲れてしまったよ。

そんなの、それこそ無駄な努力じゃないか。

一方の極に振れたら何故いけないの?

中庸でいることが、そんなに大切か?

力を発揮する場所、間違ってないか?

一昨日ぼくは、高速のインター付近で二人のヒッチハイカーを拾った。自分でも莫迦なことやってんなあと思ったけど、とりあえず乗れよと、福岡までクルマを走らせた。

ヒッチハイクなんて、ぼく自身は経験したことがなかったけど、一度くらいやってみたいなとは心中ひそかに憧れていた。しかし、そんな年齢はとうに過ぎた。残念だけどヒッチハイクにも不可視の年齢制限はあるのだ。ぼくみたいな中年のするべきことではない。

かれらはクマモトの大学生だった。年齢は二十歳である。明日まで兵庫県に着きたいんだという。何の目的で?と訊ねたら、フェイスブックで呼びかけた仲間たちと会うんです、そこでお互いの夢や希望を語りあう、と答えた。

じゃあ将来はなんになりたいの?と訊いてみた。すると、ホントに夢みたいなことをいう。ぼくからすれば具体性のない、計画性のない希望を持っている。その道に進みたければ、もっとこんな準備をすべきじゃないかなと、ぼくは思いついたアドヴァイスを二つ三つ伝えたが、はたしてそれがかれらの耳に届いたかどうかはわからない。

二人のうちのひとりは、ぼくの通った高校の後輩だったし、もうひとりは音楽という共通の趣味があったので、話は弾んだ(と思う)。連休のせいか高速は渋滞しており、久留米から大宰府インターまでは1時間もかかったが、それでも話に倦むことはなかった。2時間あまりが、瞬く間にすぎていった。

ぼくはその日、図書館にいって調べものをするつもりだった。その計画はすっかりふいになったが、それでもいいやと思い直した。二十歳の男性ふたりと、こんなふうにいろいろと語りあうのは、滅多にできる経験ではない。それに、おしゃべりの中に面白い発見がたくさんあった。

「おまえ、そんなことを、ふだん考えてたのかよ。ちっとも知らなかった」

「そういうおまえこそ、GSでバイトしているなんて、教えてくれなかったくせ」

「それをいうなら先日のあの娘とメールしてるだなんて、オレいま初めてきいたぞ」

後部座席の二人は、運転手そっちのけでお喋りしている。だけど、かれらのやりとりを聞いているだけで、ぼくはずいぶん愉快だった。ああ、なんかいいなあこういう他愛ない会話、久しぶりに耳にしたぞ、とぼくは口元を終始ほころばせていた。

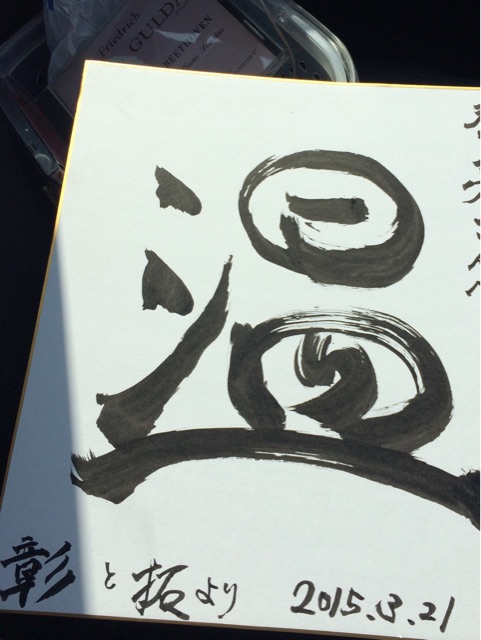

途中に寄った広川インターで二人は、こそこそとなにごとか相談していた。そして、ぼくが手洗いから戻ったときに、一枚の色紙を呉れたのである。

「ありがとう。だけど、なんで『温』なんだ?」

「それ、イワシさんの印象です。温かい人だなあって感じたんで」

もしかしたら。

かれらは同じような文句を、他のドライバーにも用意したかもしれないし、同じ文字を色紙にしたためて渡すのかもしれない。

一瞬そんなことを考えて、ぼくはあわててその疑念を打ち消した。

だってそんなこと、どうでもいいじゃないか。疑いだしたらきりがない。

ぼくは率直に嬉しかったんだから。

後輩はちゃんと墨汁を硯に溶いて筆で書いてくれた。

後輩はちゃんと墨汁を硯に溶いて筆で書いてくれた。 二人の親父さんとぼくは同じ年齢だという。

そして、ぼくは今日、53歳の誕生日を迎えた。

若返ったとは思わなかったし、若返りたいとも思わないけど。

2時間限定のどら息子たちにもらった、これは最高のプレゼント。