※ これは昨年末に投稿したエントリ「クリスマスキャロル」 『ペタンク』第4章より抜粋 - 鰯の独白 の続きです。

「さっきおまえに、妙なオッさんから電話があった」

ドアの前に、繁が突っ立っていた。うん、支倉さんでしょと、茉耶はこともなげに答えた。

「なあ、その支倉ってやつ、いったいナニモノだよ?」

「ちょっと。ひとの部屋、勝手にあがってこないで」

繁はかまわずわけ入り、茉耶のベッドに腰を下ろした。

「名乗ろうともしないで、そのくせなれなれしくて。怪しいよ」

「怪しくなんかないよ。ママのペタンク仲間だし」

「れいの、種やのオヤジか」

「それは宮本さん。もういいでしょ繁兄、用件すんだら出てって」

繁はのっそりとベッドから立ち上がるとふり返りざまに言った。

「気にくわないな、なにもかも。……どうしてうちは毎年、佐倉で正月を迎えなきゃならない?」

「べつにいいじゃないの。佐倉のおせち、超・豪華版だよ」

「ほとんどママが作ってるんだぜ? 小学生はお気楽でいいよ。茉耶はジイさん受けもいいしな。おれは行きたくない、佐倉なんてまっぴらだ!」

吐き捨てると兄は、妹の部屋を出ていった。

初詣の成田不動尊では息子の高校入試合格を祈願した杏子である。しかも、ちゃっかりペタンクの上達と大会での必勝を併願していた。

お屠蘇を済まし、正午を過ぎて、片桐家の元旦もようやくひと段落した。杏子は義母とともに、のんびりと茶をすすっていた。と、初春の陽ざしがまんべんなく降りそそいでいる縁側に、義父の正毅が、五寸はあるだろう榧の、みごとな碁盤を持ちだしてきた。

「茉耶、こっちへ来て一局つきあいなさい」

正毅が手招きすると、茉耶は、いえいえ滅相もありませんとじりじり後ずさって、

「かような未熟者が相手では、お爺さまには不足かと存じますゆえ、ぜひ母上とご対局あそばせ」

と、脱兎のごとく駆けだしていった。

「なんだ、あの妙ちきりんな口上は」正毅は首をひねった。「時代劇かなんかの影響かね?」

あの口ぶりは宮本の影響、茉耶はまだ親に内緒で宮本採種園に通っているのかと、杏子は心中ひそかに嘆いた。

年末から仕込みはじめて、大晦日の晩は正月料理のしたくでほとんど寝ていない。かなり疲れがたまっている。少し横になりたいところだが、京子は気力を振りしぼって、

「お義父さま、わたしでよろしければ」と申し出た。

「おお、あんたが対局してくれるかね」正毅は相好を崩した。

「はい。ただし井目風鈴つきで」

「冗談いいなさんな。ただの井目でよかろう。ま、お座り」

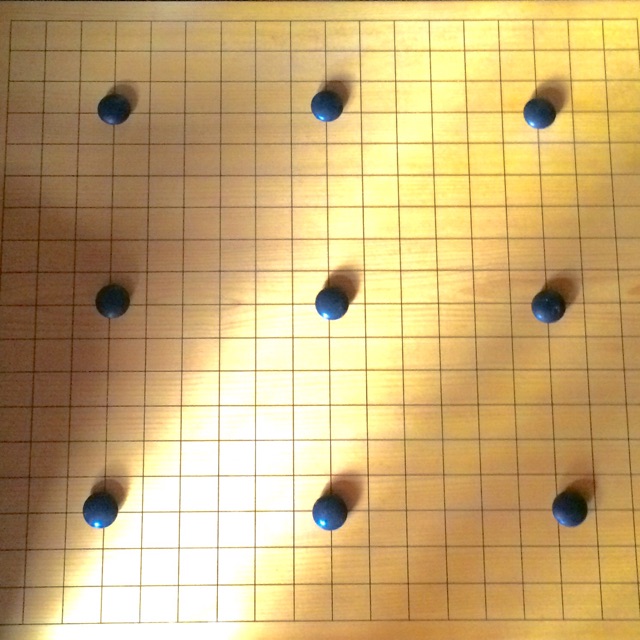

井目(せいもく)の配置

井目(せいもく)の配置 義父と相対するのは一年ぶりのことだった。

床の間には日本棋院発行の免状が飾られており、それには片桐正毅五段と楷書で認められていた。その隣には若かりし頃の正毅と木谷実(戦後一時代を築いた棋士)のツーショット写真も飾られている。この白黒写真は正毅の自慢の種。アマチュアとはいえ名人であるかれに、まったくシロウトの杏子が敵う相手ではなかった。

杏子が九子を置いて、対局は始まった。

「茉耶はおきゃんだが、まっすぐ育っておるようだね」

「生意気ざかりで……無作法を叱ってやってください」

「むしろ気がかりは繁のほうだ。男子のくせにもじもじしていて、覇気がない。すぐに二階の、洸一の部屋に逃げこむ」

正毅が碁盤に石を打ち下ろすと、パシンと小気味よい音が縁側に響きわたる。石の音がするどく鳴るたびに、杏子はなんだか自分の身を打ち据えられている気がした。

「受験勉強は捗っておるか、志望校に受かりそうかと訊いても、ろくに返事をせん」

どう返答してよいものか、杏子にもわからなかった。

中三になって繁の成績はガクンと下がった。県立初雁高校を第一志望、私立西北学院を第二志望にしていたが、近ごろでは合格圏外、少し偏差値の低い高校にくら替えしたところなのだった。

「最近まで、あんなに成績優秀だったじゃないか」

「それを言われるのが、本人いちばん辛いみたい」

「むずかしい年ごろではあるがね……おっと、地に辛い手だなあ」

盤面を読む正毅の眼の動きを、杏子は注意深く追った。

正毅に限ったことではないが、碁を打つときの人の眼は、ふだんよりも鋭く、尖ってみえる。白と黒の丸い碁石を、ずっと注視するせいだろうか? それとも勝負ごととなると、誰もがこのような目つきになるのか? ただ、正毅と同じ眼のかたちを杏子は知っている。ティールを狙う局面での、宮本の眼。

《ああ、またしてもわたしはペタンクのことを考えている》

と、

「環境を変えてみるのも、ひとつの手だとは思うがね」

正毅の石は意外なところへ置かれた。

「どういう意味でしょう」

「膝に水がたまるようになった。となると、出歩くのがおっくうになる。健康だけがとりえのわしだったが、先のことを考えると、いらぬ心配ばかりが高じるのだ。つまり、杏子さんには迷惑をかけたくないと思っていたのだが、わしも弱気になってな。洸一は……まだしばらくは帰って来んのだろう?」

「とうぶんは帰ることができないだろうと、先日も報せが」

「申しわけないと思っている。家内もまた、わしと同じ気持ちだ」

「そんな。わたし、洸一さんの仕事を誇りにしてますし」

すると正毅は弱々しく呻いた。

「一緒に暮らせたら、と思うよ。話半分に聞いてもらうとよいが、三人が来てくれたら、どんなにか嬉しいだろう。わしの今生最期の夢は、嫁……いやさ娘と、孫と暮らすことなんだ」

「いけませんお義父さん、最期だなんて」

「佐倉は住みよいぞ。わしは野老がどうも性にあわんよ。からっ風のせいか埃っぽく、ゴミゴミしてせせこましい街だ。環境を変えてみないかね? ここに住んだら繁の鬱いだ性格も明るくなるやもしれんぞ」

「でも、繁や茉耶にとって、野老は生まれ故郷。洸一さんが不在のあいだ、野老の家を守るのが、わたしのつとめです」

「あの狭苦しいマンションが?」

「佐倉の家に比べたら、味も素っ気もない集合住宅でしょうが、されどわが家なのです。洸一さんが無事に帰国するまでは、野老を離れるわけにはまいりません」

さて、盤上は白が大勢を制し、黒のつけいる隙は、ほとんどなくなっていた。

ありません。と杏子は投了した。

ところが正毅、しばらく盤面をにらみ続けて、ううむと唸った。

「いつの間に、こんなに強くなったのだ」

「え? なにがですか」

「昨年とは雲泥の差だ。じつはヒヤリとした局面が幾度もあった。あんたもしかして、囲碁を習いはじめたんじゃないかね」

「いいえ、お義父さん以外の人と、打ったことないですが」

「それにしては温い手がひとつもなかった。いや、首の皮一枚でつながった感じだ。杏子はじつに読みが深い。しかしその勝負勘、いったいどこで養ったのだ?」

お世辞だとわかっていても、義父からの褒め言葉は嬉しかった。盤上は正毅の手のひら。その上で杏子は遊んでいたようなものだが、かの女の口もとからは、ふふと笑みがこぼれてやまなかった。

《その勘、おそらくペタンクで培ったものですわ――》

(iPhoneより投稿)